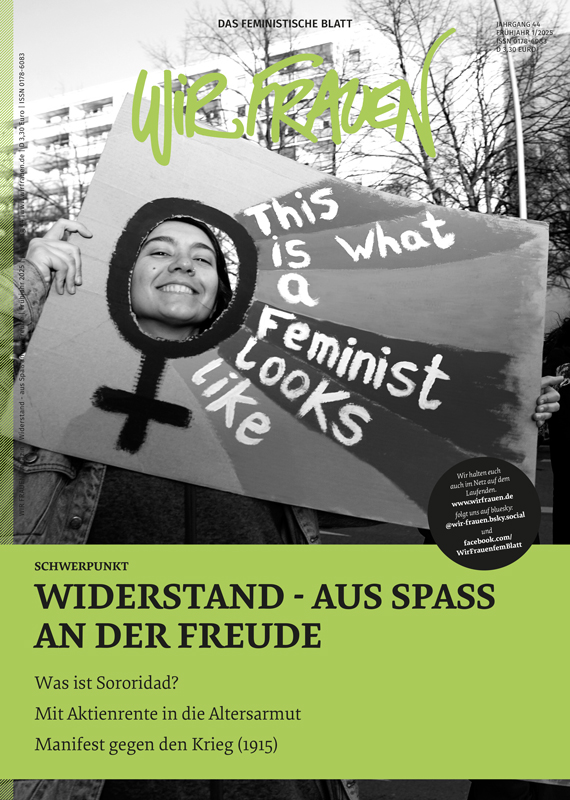

Widerstand: Aus Spaß an der Freude

von Melanie Stitz

(aus WIR FRAUEN Heft 1/2025)

Ernsthaft haben wir über das Thema dieser Ausgabe diskutiert. Was kam uns nur in den Kopf, ausgerechnet das Thema „Spaß“ auszuwählen?! Und dann noch zum Internationalen Frauenkampftag, an dem sich gefühlt alle in Medien und Politik pflichtschuldigst das Elend der Frauen vor Auge führen und ausrechnen, wie viel Zeit noch vergehen muss, bis Gleichheit realisiert ist. Der Tag, an dem angemahnt wird, was immer noch aussteht oder aufs Neue verteidigt werden muss: Menschenrechte – nicht mehr, nicht weniger.

Das Lachen bleibt uns im Halse stecken: Trump, diesmal tatsächlich gewählt von der Mehrheit, möchte den USA gerne noch Kanada, Grönland und Gaza einverleiben, bläst zur Hatz gegen Migrant*innen und schleift FLINTA*-Rechte nach der Devise „your body, my choice“.

In Deutschland formiert sich ein Lager weit rechts, deren Akteure sich im Ausmaß ihrer Verachtung für Migrant*innen, Geflüchtete, Bürgergeldbezieher*innen und Queers nur marginal unterscheiden. Diese rechte, menschenfeindliche Bewegung fantasiert wahnhaft von Hängematten, in denen wir uns lümmeln, vom Wohlstand, den wir verprassen, vom Sex jenseits der Norm, den wir lustvoll genießen.

Ihrer Ansicht nach steht uns nichts davon zu. Wir kreuzen ihre Wege, wildern in ihren Revieren und feiern zu laut. Ihre Gewalt soll uns klein halten, stumm machen, verschwinden lassen. Ist es vielleicht – sicher nicht nur, aber auch – unsere Freude, unsere Lebendigkeit, die sie so triggert?

Gefühle sind auf eine widersprüchliche Weise politisch. Ein Volk, das in den Krieg ziehen soll, ist am besten mit Angst und Hass auszurüsten. Ist die Front weiter weg, sind Gleichgültigkeit und Resignation eher nützlich. Keine Hoffnung auf Hoffnung, das nährt Ressentiments und bereitet den Rechten den Boden. Ihnen arbeiten „moralische Paniken“ zu – ein Begriff von Stuart Hall, der Thatchers Aufstieg in Großbritannien analysiert hat. Solche Empörungskampagnen sind stets gegen verwundbare Gruppen gerichtet. So behauptet BILD den totalen Verlust von Kontrolle – über Grenzen, Bürgergeld, Zuwanderung und Kriminalität, was auch noch alles zu einem Eintopf verrührt wird. Schuld an allem sind Arme, Geflüchtete, Migrant*innen und – nicht zu vergessen: Angela Merkel. Zeit also, dass wieder ganze Kerle mit harter Hand und eisernem Besen regieren.

Wie halten wir einander warm in den kommenden kalten Zeiten? Mit welchen Gefühlen machen wir selbst Politik? Unsere Traurigkeit braucht ihren Raum, unser Zorn ist gerecht. Ohne Menschenliebe, Vertrauen und Hoffnung kommen wir nicht durch diesen politischen Winter.

„Das feministische Dschungelbuch“ dokumentiert die Erinnerungsarbeit einer Gruppe von Frauen, die zu ergründen versuchen, warum „die Luft raus“ ist und sich Erschöpfung und Lustlosigkeit breitmachen: Was braucht es, damit wir uns „in Politik“, in unseren Zusammenhängen zuhause fühlen, als „wir selbst“ und „bei uns“?

Zum Widerstand braucht es das leibliche Wohl. Ein gedeckter Tisch spielt im Text über Sororidad, den Emelyn, Inés, Julia, Nadine, Norma, Pia und Sabela kollektiv (auch das etwas, was bei den Hohepriestern des Neo-Liberalismus machtvolle Gegenwehr erzeugt) für die Rubrik „Feministische Wahrheit“ verfasst haben, eine wichtige Rolle. Tashy Endres, herzenskluge Organizerin, Trainerin und aktiv bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, erzählt davon, wie wichtig ein Samowar sei: Jedes Treffen beginnt mit einem Glas Tee und damit, zusammenzukommen, einander wahrzunehmen, miteinander zu reden.

Unsere Körper als Territorien, als Austragungsorte von Kämpfen zu begreifen, dazu lässt sich viel lernen bei den feministischen Bewegungen Süd- und Lateinamerikas. Unsere Körper sind Gegenstand von Politik, verletzlich und bedroht in ihrer Integrität. Sie sind zugleich Ausdruck und Orte unseres Widerstands: Mit ihnen bauen wir Barrikaden und blockieren Baggern den Weg. In ihnen genießen wir Lust, Lebensfreude und Nähe. Allein, dass FLINTA* es wagen, zu leben – das ist nicht überall selbstverständlich!

Lachen nicht über die Schwachen, sondern nach oben, ein Humor, der den Schmerz nicht verleugnet, auf dem er sich gründet – damit stärken Komikerinnen wie Carolin Kebekus, Idil Baydar, Hannah Gadsby, Celeste Ntuli Herz und Verstand.

„Das Leben ist sowieso ein harter Kampf. Wenn wir ein wenig lachen und singen, während wir den guten Kampf der Freiheit kämpfen, macht es alles leichter. Ich werde nicht zulassen, dass das Licht meines Lebens von der Dunkelheit um mich herum bestimmt wird“, so die Worte von Sojourner Truth (ca. 1797-1883), afroamerikanische Frauen- und Menschenrechtlerin, die lebenslang gegen die Sklaverei gekämpft hat.

Emma Goldmann wurde einmal von einem „jungen Burschen“ gemaßregelt – ihr fröhlicher Tanz sei würdelos für eine Agitatorin, ihre Hemmungslosigkeit schade der Sache. „Ich glaube nicht, dass eine Sache, die für ein schönes Ideal steht, für Anarchismus, für die Befreiung von Konventionen und Vorurteilen, die Verweigerung des Lebens und der Freude verlangen sollte. (…) Wenn es das bedeutete, wollte ich es nicht“, hat sie darauf gesagt. Bekannt wurde die Kurzform: Wenn ich nicht tanzen kann, ist das nicht meine Revolution.

Maya Angelou (1928-2014) – Autorin, Dichterin, Tänzerin, Schauspielerin, Sängerin und Aktivistin – hinterließ viele Gedanken über die Liebe und die Notwendigkeit, das Leben zu feiern: „Wir brauchen Freude, wie wir Luft brauchen. Wir brauchen Liebe, so wie wir Wasser brauchen. Wir brauchen einander, so wie wir die Erde brauchen, die wir teilen.“

Auch die Aktivistin Audre Lorde (1934-1992) war voller Zuversicht:

„Das Morgen gehört denjenigen von uns, die es als Eigentum aller begreifen; die wir mit Freude das Beste von uns dafür geben.“

Black Joy wie auch Queer Joy sind Akte des Überlebens und Widerstands:

„Freude ist ansteckend und nährt andere Queers!“, so die Illustratorin Tevy Khou, die mit ihren Comics dazu inspirieren will, „füreinander bessere Menschen zu sein“. Brandy Factory, Mitbegründerin von Upset Homegirls, erklärt: „Schwarze Freude bekräftigt, dass ich kein Opfer bin. Ich bin eine Akteurin des Wandels.“ Und Dr. Bettina Love, Aktivistin und Uni-Professorin, ist überzeugt: „Inmitten von Schmerz und Trauma Freude zu finden, ist der Kampf darum, ganz Mensch zu sein. (…) Freude anzuerkennen bedeutet, sich seiner Menschlichkeit, seiner Kreativität, seiner Selbstbestimmung, seiner Macht und seiner Fähigkeit, in Fülle zu lieben, bewusst zu werden.“

Im Schwerpunkt bringen Anni Mertens und Klara Schneider auf den Punkt, was als Widerspruch beim Erstellen dieser Ausgabe wohl durch uns alle mitten hindurchging – flapsig formuliert: „Geht mir weg mit eurer toxischen Heiterkeit“ vs. „freudlose Resignation bringt uns auch nicht voran.“ Annegret Kunde fragt, wie sich das Verbindende stärken lässt und wie wir mit „sanfter Radikalität“ Veränderungen bewirken. Ein Text von Silvia Federici handelt von freudvollem Aktivismus: Ist er nicht freudvoll, dann stimme etwas damit nicht. Florence Hervé erinnert lustvollen Widerstand in den 1980-90er Jahren, vom britischen Greenham Common über kraftvolle Solidaritätsaktionen für Leyla Zana in Ankara bis auf die höchsten Berge, immer eine Wir Frauen dabei im Gepäck. Und schließlich erzählt Lolja Nordic, wie sie und einige Mitstreiter*innen einmal in Sankt Petersburg erfolgreich eine Pro-Life-Aktion gekapert haben.

Literatur

pro:fem (Hg.): Das feministische Dschungelbuch. Expedition durch den Alltag. Argument Verlag 2011.

Lexikon der Komikerinnen und Clowninnen, in: WIR FRAUEN Kalender 2022, PapyRossa Verlag (hier noch bestellbar)